「契約書の契印、どう押せばいいの?」「割印との違いがよく分からない…」と、多くの情報に戸惑っていませんか? 重要な契約を前に、「もし間違っていたらどうしよう」と不安に感じる方もいるかもしれません。ご安心ください。この記事は、そんなあなたの疑問や不安を解消するために生まれました。

本記事では、契約書の「契印」について、その目的や重要性はもちろん、「割印」など他の印鑑との明確な違いを分かりやすく解説します。

さらに、複数枚の契約書や袋とじ製本、片面印刷の場合など、ケースに応じた正しい契印の「押し方」と「位置」を図解で徹底解説。押印時の準備や複数人で押す際の注意点、万が一失敗してしまった場合の対処法まで、具体的なコツを網羅しています。

また、近年普及が進む「電子契約」における契印の概念についても触れ、電子署名やタイムスタンプがどのようにその役割を果たすのかを解説。紙とデジタルの両面から、契約書の信頼性を担保するための知識が得られます。

この記事を読めば、契約書の押印に関する不安がなくなり、自信を持って適切な対応ができるようになるでしょう。法的トラブルを未然に防ぎ、スムーズな契約業務を行うための「完全ガイド」として、ぜひ最後までご活用ください。

おすすめ通販サイトランキング TOP3

契約書における「契印」とは?その目的と重要性

契約書を取り交わす際、たびたび耳にする「契印(けいいん)」という言葉。しかし、「なぜ必要なのか」「どう押せばいいのか」と疑問に感じる方も少なくないでしょう。結論から言うと、契印は契約書の法的有効性と信頼性を担保するために極めて重要な役割を果たす押印方法です。

その主な目的は、複数枚にわたる契約書や、袋とじされた契約書が、後から勝手に差し替えられたり、抜かれたりすることを防ぐためです。つまり、契約書全体が一つの連続した文書であることを証明し、その内容の正当性を保証する「証拠」となるのです。

例えば、あなたが不動産売買契約を結んだとしましょう。契約書が数ページにわたる場合、もし契印がなければ、悪意のある当事者が後から不利な条項を記載したページを差し込んだり、重要なページを抜き取ったりするリスクが生じます。しかし、すべてのページにまたがるように契印が押されていれば、その改ざんは不可能となり、契約書全体の信頼性が保たれるわけです。

このように、契印は単なる形式的な押印ではなく、契約当事者間の合意内容が確実に文書化され、将来的なトラブルを未然に防ぐための強力なセキュリティ対策と言えるでしょう。特に、ビジネスにおける重要な契約では、わずかな不備が大きな損害につながる可能性もあるため、契印の正しい知識と実践は不可欠です。

契印の重要性は、以下の点からも理解できます。

- 改ざん防止: 契約書のページが差し替えられたり、不正に追加・削除されたりすることを防ぎます。これにより、契約内容の真正性が保証されます。

- 文書の一体性の証明: 複数枚の契約書が一体のものであることを証明し、ページ間の連続性を示します。

- 法的効力の維持: 契約書全体の信頼性が高まることで、万が一の紛争時に法的証拠としての価値を強化します。

これらの目的を果たすためにも、契印は「誰が」「どこに」「どのように」押すかが厳密に定められています。もし契印を適切に押していなかった場合、契約書そのものの有効性が問われたり、紛争時に相手方から文書の改ざんを主張されたりするリスクもゼロではありません。特に、高額な取引や長期にわたる契約においては、このリスクはさらに増大します。

したがって、契約書作成や締結の際には、契印の正しい意味と役割を理解し、その重要性を認識した上で、慎重に押印作業を行うことが求められます。次のセクションでは、契印と混同されやすい「割印」など、他の印鑑との違いについて詳しく見ていきましょう。

契印と割印、証印…印鑑の種類と役割の違い

契約書には、契印の他にも様々な目的で押される印鑑が存在します。これらを混同してしまうと、文書の法的効力に影響を及ぼしたり、意図しないトラブルを招いたりする可能性があります。ここでは、特に間違いやすい「契印」「割印」の2つを中心に、それぞれの役割と目的の違いを明確にし、その他関連する印鑑についても解説します。

契印(契り印)

改めて、契印は、複数枚にわたる契約書や一連の文書が、後から一部だけ差し替えられたり、抜き取られたりするのを防ぐために押す印鑑です。文書の一体性と連続性を証明し、改ざん防止の役割を担います。

例えば、5枚綴りの契約書がある場合、各ページの綴じ目にまたがるように契印を押すことで、「この5枚はすべて関連する、一つの契約書である」ということを明確に示します。これにより、万が一、その中の1枚が紛失したり、第三者によって差し替えられたりしても、契印の不一致から不正が発覚し、文書全体の信頼性が保たれる仕組みです。まさに、文書に「鍵」をかけるような役割を果たすのが契印なのです。押印するのは、原則として契約当事者全員です。

割印(割り印)

契印とよく混同されがちなのが「割印(わりいん)」です。しかし、割印の目的は契印とは明確に異なります。割印は、複数の書類(主に契約書の原本と控えなど)が相互に関連していることを証明し、その内容が同一であることを示すために押す印鑑です。

具体的には、同じ内容の契約書を2部作成し、それぞれを契約当事者が保管する場合に用いられます。この際、2部の契約書を少しずらして重ね、その上から両方の書類にまたがるように印鑑を押します。こうすることで、それぞれの書類に押された印影が半分ずつ残り、後で重ね合わせた際にぴったりと一致することを確認できます。例えば、売買契約書を売主用と買主用で2部作成した場合、両方の書類に割印を押すことで、「これらの2部は同じ内容の契約書である」という証明になります。これにより、一方の契約書が後から勝手に改ざんされても、もう一方の原本と比較することで不正を見破ることが可能になります。割印は、契約当事者の一方が押印すれば足りるとされていますが、双方で押印することが一般的です。

契印と割印の主な違いを以下の表にまとめました。

| 印鑑の種類 | 目的 | 押印する場所 | 押印のイメージ |

|---|---|---|---|

| 契印 | 複数枚の文書のつながり、一体性を証明し、改ざん・差し替えを防止 | 各ページの綴じ目(見開き)や袋とじの綴じ目 | 文書内部の「連続性」を保証 |

| 割印 | 複数の関連する文書(原本と控えなど)が同一内容であることを証明 | 複数の文書にまたがるように | 文書間の「同一性」を保証 |

このように、どちらも文書の信頼性を高めるために使われる印鑑ですが、その「何を保証するのか」という点で大きな違いがあります。

訂正印・捨印・消印などその他の印鑑

契約書には、契印や割印以外にも、特定の目的で押される印鑑があります。

- 訂正印: 契約書の内容に誤りがあった場合に、その箇所を訂正したことを証明するために押す印鑑です。訂正箇所に二重線を引き、その上から押印し、欄外に「〇字削除〇字追加」などと記載します。訂正した本人が押印します。

- 捨印(すていん): 契約書を作成する際に、将来的に軽微な誤りが見つかった場合に、その訂正を相手方に一任する意味で、あらかじめ欄外などに押しておく印鑑です。押印しておけば、後からの訂正時に改めて全員の訂正印をもらう手間が省けますが、悪用されるリスクもあるため、使用には注意が必要です。

- 消印(けしいん): 収入印紙と契約書にまたがるように押す印鑑です。収入印紙が再利用されることを防ぐ目的があります。印鑑だけでなく、署名やサインでも代用可能です。

- 拇印(ぼいん): 指紋による押印です。実印や認印がない場合や、意思確認をより強固にするために用いられることがあります。

これらの印鑑も、それぞれが文書の正確性や有効性に関わる重要な役割を担っています。契約書を取り扱う際は、それぞれの印鑑が持つ意味と目的を正確に理解し、状況に応じて適切に使い分けることが求められます。特に、契印と割印は混同しやすいため、その違いをしっかりと把握しておくことが、契約トラブルを未然に防ぐ第一歩となるでしょう。

【図解】契約書への契印の正しい押し方と位置

契印の重要性と、他の印鑑との違いを理解したところで、いよいよ実践編です。契約書の法的効力を確実に保つためには、契印を「どこに」「どのように」押すかが非常に重要になります。押し方を間違えると、せっかく押した契印が無効と見なされ、文書の信頼性が損なわれる可能性もゼロではありません。ここでは、状況に応じた正しい契印の押し方を図解を交えながら具体的に解説します。

複数枚の契約書に契印を押す場合

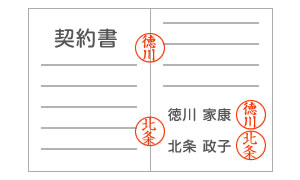

最も一般的なのが、複数枚の用紙をホチキスなどで綴じた契約書に契印を押すケースです。この場合の契印の目的は、各ページが連続した一つの文書であることを証明し、ページの抜き取りや差し替えを防ぐことにあります。

正しい押し方は、各ページの綴じ目(見開き)に、隣り合うページをまたぐように押すことです。具体的には、契約書を開き、左ページの右端と右ページの左端が重なる部分に印鑑の半分ずつがかかるように押印します。すべてのページの綴じ目に同じように押していくのが基本です。

【押し方のポイント】

- 押す位置: 各ページの綴じ目、用紙の境目に半分ずつかかるように押します。ページの上下どちらでも構いませんが、文書の可読性を損ねないよう、余白部分を選びましょう。一般的には上部が推奨されます。

- 押す頻度: 基本的にはすべてのページの見開き部分に押します。例えば、10ページある契約書であれば、1ページ目と2ページ目、2ページ目と3ページ目…というように、9か所に押すことになります。

- 押印者: 契約当事者全員が押すのが原則です。それぞれの印鑑が、各ページをまたぐように押されていることを確認してください。

※画像はイメージです。実際には鮮明に押してください。

出典:ハンコヤドットコム

もし、押す印鑑が複数ある場合(例えば、甲乙丙の3社契約など)は、それぞれの印鑑が重ならないように、少しずつずらして押していくと良いでしょう。すべての印影が鮮明に確認できることが重要です。この方法で契印を押すことで、たとえ途中のページだけを抜き取ったり差し替えたりしても、契印の印影が不自然に途切れるため、すぐに改ざんが発覚します。

袋とじ製本の契約書に契印を押す場合

契約書が「袋とじ製本」されている場合、契印の押し方が複数枚綴りの場合とは異なります。袋とじは、契約書がさらに厳重に製本されており、すでにページの差し替えが物理的に困難な状態になっています。この場合の契印の目的は、表紙から裏表紙まで含め、製本された文書全体が一体のものであることを証明することにあります。

正しい押し方は、以下の2通りが一般的です。

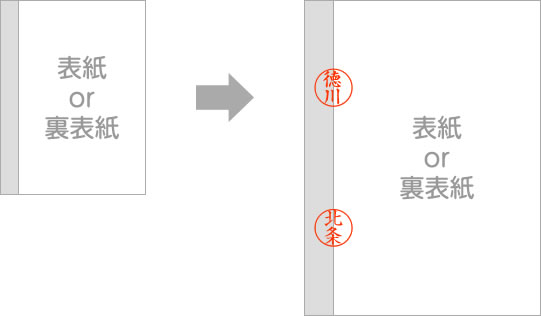

1. 裏表紙の綴じ目に押す方法

最もシンプルでよく用いられる方法です。契約書の裏表紙と、袋とじの綴じ代部分にまたがるように押します。

【押し方のポイント】

- 押す位置: 裏表紙を開き、裏表紙の用紙と、その左側にある袋とじの綴じ代部分に印鑑の半分ずつがかかるように押します。

- 押印者: 原則として契約当事者全員が押します。

※画像はイメージです。実際には鮮明に押してください。

出典:ハンコヤドットコム

この方法で押すことで、袋とじ自体が後から剥がされたり、表紙や裏表紙が差し替えられたりするのを防ぐ効果があります。

2. 袋とじの全ての継ぎ目に押す方法

より厳重に契印を行いたい場合に採用される方法です。契約書の表紙、中身の各ページ、そして裏表紙の全ての袋とじの継ぎ目に、それぞれ印鑑を押していきます。

【押し方のポイント】

- 押す位置: 表紙の綴じ目、各ページの袋とじ部分、裏表紙の綴じ目にそれぞれまたがるように押します。

- 押印者: 原則として契約当事者全員が押します。

(イメージ図)

※画像はイメージです。実際には鮮明に押してください。

こちらの方法は手間がかかりますが、文書全体の改ざん耐性をさらに高めることができます。

片面印刷の場合の契印の押し方

契約書が片面印刷で、裏面が白紙になっている場合でも、契印は必要です。この場合も、ページの抜き取りや差し替えを防ぐという目的は変わりません。

正しい押し方は、各ページに割り印のように押す方法と、綴じ目にまたがるように押す方法の2通りが考えられます。

1. 各ページに割り印のように押す方法(片面印刷の裏面利用)

これは、各ページの表面と裏面(白紙部分)を一枚の紙として扱い、その両面にまたがるように契印を押す方法です。具体的には、ページをめくった際に、表のページの右下(または左下)と、その裏の白紙部分に半分ずつ印影がかかるように押します。全てのページに対してこの作業を繰り返します。

【押し方のポイント】

- 押す位置: 各ページの表面の余白(通常は右下)と、その紙の裏面(白紙)の同じ位置にまたがるように押します。

- 押印者: 契約当事者全員が押します。

この方法により、1枚の紙が両面で一体であることを証明し、その紙自体が抜き取られたり差し替えられたりすることを防ぎます。

2. 綴じ目にまたがるように押す方法(複数枚契約書と同様)

片面印刷であっても、複数枚の用紙をホチキスなどで綴じている場合は、前述の「複数枚の契約書に契印を押す場合」と同様に、各ページの綴じ目(見開き)にまたがるように契印を押すのが一般的です。これは、各用紙間の連続性を証明するためです。

【押し方のポイント】

- 押す位置: 各ページの綴じ目(見開き)に半分ずつかかるように押します。

- 押印者: 契約当事者全員が押します。

どちらの方法を選ぶかは、契約書の種類や慣習によって異なりますが、重要なのは「文書の改ざんを防ぐ」という契印の目的を果たすことです。迷った場合は、弁護士や司法書士などの専門家、または契約相手に確認することをおすすめします。

正しい位置と方法で契印を押すことは、契約書の法的効力を盤石にし、将来的なトラブルを回避するために不可欠です。次項では、実際に契印を押す際の具体的な注意点や、失敗しないためのコツについて詳しく解説していきます。

契印を押す際の注意点と失敗しないためのコツ

契約書の契印は、その法的有効性を担保する重要な行為です。しかし、不慣れな方にとっては、どこにどう押せばよいか迷ったり、失敗してしまったりするケースも少なくありません。ここでは、契約書の信頼性を損ねないよう、契印を鮮明かつ正確に押すための準備から、複数人で押す場合の注意点、さらには押し間違いの対処法まで、実践的なコツを解説します。

鮮明に押すための準備

「印影が不鮮明で、何の印鑑か分からない」という状態では、契印の法的効力が損なわれる可能性があります。鮮明で読み取りやすい印影を残すための事前準備は非常に重要です。

【準備のポイント】

- 印鑑の確認:

- 欠けがないか: 印鑑の印面が欠けていると、一部の文字が読み取れず、本人確認が困難になる場合があります。事前に確認し、欠けがある場合は新しい印鑑の使用を検討しましょう。

- 朱肉の付着: 印面に古い朱肉のカスなどが付着していると、印影がかすれたり、ムラになったりします。柔らかい布などで優しく拭き取り、きれいな状態にしておきましょう。

- 朱肉の状態:

- 適切な量: 朱肉が少なすぎるとかすれ、多すぎるとにじみの原因になります。印鑑全体に均一に朱肉が付くよう、軽く数回、優しく叩きつけるように付けましょう。

- 品質と保管: 乾燥している朱肉や劣化した朱肉は、鮮明な印影を残せません。常に良好な状態の朱肉を使用し、使用後は蓋をしっかり閉め、直射日光を避けて保管してください。(朱肉の保管方法は「朱肉の固着・乾燥を防ぐための予防策」で詳しく解説しています。)

- 押印マット(印鑑マット)の使用:

- 契約書の下に、適度な弾力性のある印鑑マット(捺印マット)を敷くことで、印鑑の力が均等に伝わり、ムラなく鮮明な印影が残せます。特に、硬い机の上で押す場合は必須です。

これらの準備を怠ると、いざという時に印影が判別できず、契約書の信頼性が問われる事態になりかねません。例えば、重要な契約締結の場で、朱肉が乾いていて印影がかすれてしまい、その場で朱肉を買いに走った、という笑えない話も耳にします。事前の確認と準備で、スムーズかつ確実な押印を心がけましょう。

複数人で押す場合の順番と位置

契約書には、契約当事者全員の契印が必要です。複数人で契印を押す場合、互いの印影が重なりすぎないよう、またすべての印影が鮮明に確認できるよう、押す順番と位置を事前に決めておくとスムーズです。

【複数人での押印のコツ】

- 印鑑が重ならないように:

- それぞれの印鑑を少しずつずらして押しましょう。特に、円形の印鑑が完全に重なってしまうと、どの印鑑が押されたのか判別できなくなる可能性があります。

- 縦に並べるか、横に並べるか、その場で相談して決めても良いでしょう。一般的には、印鑑の直径の半分程度を重ねる形でずらしていくと、すべてが綺麗に収まり、判読性も保たれます。

- 押す順番:

- 法律で厳密な順番は定められていませんが、一般的には契約書に記載された当事者の順(甲、乙、丙など)に押していくのが慣例です。これにより、誰の印鑑がどこにあるか分かりやすくなります。

- ただし、スペースが限られている場合は、小さい印鑑から先に押す、あるいは中心から外側にずらして押すなど、状況に応じて柔軟に対応しましょう。

- 印鑑のサイズに注意:

- 複数の印鑑を押す場合、それぞれの印鑑のサイズが大きく異なると、バランスが取りにくいことがあります。特に、大きすぎる印鑑はスペースを占有するため、他の印鑑が押しにくくなる可能性も考慮に入れましょう。

例えば、甲乙2社間契約で、甲が法人印、乙が個人印の場合、法人印が大きければ、先に法人印を押してその位置を確定し、次に個人印をその隣にずらして押す、といった方法が考えられます。また、契約締結の現場では、押印スペースが限られていることも多いため、全員で確認しながら進めることが、失敗を防ぐ最善策です。

押し間違い・失敗した時の対処法

どんなに注意しても、押し間違いや印影の失敗は起こり得ます。しかし、焦って無理に修正しようとすると、かえって事態を悪化させる可能性があります。正しい対処法を知っておくことが重要です。

【押し間違い・失敗時の対処法】

- 印影が不鮮明な場合(かすれ、にじみ):

- 重ねて押し直す: 同じ印鑑を、不鮮明な印影の真上に重ねて押し直します。この際、ずれてしまうと二重の印影となり、かえって見づらくなるため、慎重に位置を合わせてください。

- ※注意: 重ね押しで改善しない場合や、失敗が複数に及ぶ場合は、契約当事者全員の合意の上で、新しい契約書を作成し直すのが最も確実です。特に重要な契約では、わずかな不備も許されないため、再作成をためらわないでください。

- 印鑑がずれてしまった場合:

- 契印の目的は「ページ間のつながりを証明すること」なので、多少のずれであれば問題ない場合が多いです。しかし、極端にずれてしまい、契印の役割を果たせないと判断される場合は、上記と同様に再作成を検討しましょう。

- 他人の印鑑を押してしまった場合:

- これは最も避けるべき失敗です。絶対に契約書を破棄し、最初から作成し直してください。他人の印鑑を押してしまった契約書は、本人ではない者の押印として法的有効性が認められない可能性があります。

- 修正液や修正テープの使用は厳禁:

- 契約書は公的な文書であるため、修正液や修正テープの使用は絶対に避けてください。これらを使用すると、改ざんを疑われる原因となり、契約書の信頼性が著しく低下します。

- 同様に、ボールペンなどで書き加えたり、消したりする行為もNGです。

契約書は一度作成されると、その内容を容易に変更することはできません。特に、契印を含む押印は、当事者の意思表示と文書の真正性を担保するものです。もし失敗してしまった場合は、無理な自己判断で修正せず、必ず関係者全員に状況を説明し、最善の対処法(多くの場合、再作成)を協議しましょう。トラブル回避のためには、時間や手間がかかっても、「確実に正しい状態」にすることが最も重要です。

電子契約における契印の扱い

近年、テクノロジーの進化により、契約締結の方法も大きく変化しています。特に、電子契約(デジタル契約)の普及は目覚ましく、ペーパーレス化や業務効率化の観点から多くの企業で導入が進んでいます。では、従来の紙の契約書で不可欠だった「契印」は、電子契約ではどのように扱われるのでしょうか? 結論から言うと、電子契約においては物理的な印鑑による契印は不要ですが、その役割を果たすための代替技術が用いられます。

紙の契約書における契印の目的は、文書の改ざん防止と一体性の証明でした。電子契約においても、この目的は変わりません。しかし、電子データである以上、物理的な印鑑を押すことはできません。その代わりに、「電子署名」と「タイムスタンプ」という技術が、契印と同じかそれ以上の役割を果たすのです。

例えば、あなたが電子契約システムを使って契約書を締結する場面を想像してみてください。契約書データに電子署名を行うと、その契約書が「いつ」「誰によって」署名されたのかが記録され、データが改ざんされていないことが証明されます。さらに、タイムスタンプを付与することで、その電子署名が「いつ」存在し、その時点から改ざんされていないことを客観的に証明できるため、長期にわたる法的有効性を確保できます。これにより、紙の契約書に押される契印の役割をデジタル上で完全に代替し、むしろより強固な証拠能力を持つようになるのです。

このように、電子契約における契印の概念は、物理的な行為からデジタル技術へと置き換わることで、その目的を達成しています。これは、業務効率化だけでなく、セキュリティの向上にも寄与する画期的な変化と言えるでしょう。

電子署名とタイムスタンプが契印の役割を代替

電子契約における契印の代替となる主要な技術は、以下の2つです。

- 電子署名:

- 電子署名とは、電子データに対して行われる署名のことです。紙の契約書における「署名」や「押印」に相当し、「誰がその文書を作成・承認したか」を証明します。

- 電子署名が付与された文書は、署名後に内容が改ざんされていないことを検証することが可能です。もし内容が少しでも変更されると、電子署名の有効性が失われるように設計されています。これは、契印が複数ページの連続性を保証し、改ざんを防止する役割と共通しています。

- 電子署名には、「当事者型」と「事業者型(立会人型)」の2種類があり、契約の種類や当事者の要件によって使い分けられます。特に、法的な証拠能力を重視する場合は、認証局が発行する厳格な電子証明書に基づく電子署名が用いられます。

- タイムスタンプ:

- タイムスタンプは、「ある時刻に、ある電子データが存在していたこと」、そして「その時刻以降、その電子データが改ざんされていないこと」を証明する技術です。第三者機関であるタイムスタンプ局が発行します。

- 電子署名だけでは、署名された時刻を後から変更する「時刻の改ざん」のリスクが残ります。しかし、タイムスタンプを付与することで、契約書が作成された正確な日時を証明し、その後にデータが変更されていないことを強力に証明できます。

- これは、契印が「その契約書が確かにその時点で存在し、その後に改ざんされていない」という連続性を物理的に担保する役割に相当します。電子契約では、タイムスタンプが付与されることで、将来的に契約書の内容が問題になった際にも、その時点での契約内容の正確性を主張できるようになります。

これらの技術が組み合わせられることで、電子契約書は、紙の契約書における契印以上に強固な改ざん防止・非改ざん証明を実現し、「民事訴訟法」や「電子署名法」などの法的根拠に基づき、高い証拠能力を持つことが認められています。

電子契約導入のメリットと契印に代わる安心感

電子契約システムの導入は、契印の物理的な手間を省くだけでなく、企業に多くのメリットをもたらします。これにより、従来の契印がもたらしていた「安心感」を、デジタルな形でさらに高めることが可能です。

- 業務効率化: 印鑑の準備や郵送、複数人の押印立ち会いなどの手間が削減され、契約締結までの時間が大幅に短縮されます。

- コスト削減: 紙代、印刷代、郵送費、印紙代(印紙税法上の規定により不要となる場合が多い)などの費用が削減できます。

- セキュリティ向上: 電子署名とタイムスタンプにより、文書の改ざん検知能力が向上し、紛失のリスクも低減します。物理的な印鑑の紛失や盗難といったリスクもなくなります。

- コンプライアンス強化: 契約履歴がデジタルで管理され、監査対応も容易になります。

- 環境負荷低減: ペーパーレス化により、環境に配慮した企業活動が実現します。

もちろん、電子契約の導入には初期費用やシステム選定の手間はかかりますが、長期的に見ればそのメリットは計り知れません。特に、複数部門や遠隔地との契約が多い企業にとっては、契約業務のボトルネックを解消し、ビジネスのスピードアップに貢献するでしょう。

現代のビジネス環境においては、紙の契約書と電子契約が混在することも珍しくありません。それぞれの契約形態における「契印」の概念と、それを担保する技術や手続きを正しく理解し、適切に対応することが、法的リスクを回避し、ビジネスを円滑に進める上で不可欠です。

まとめ:契約書は正しい契印でトラブル回避!

本記事では、契約書における「契印」の役割と重要性について、その基本的な意味から正しい押し方、さらには電子契約での扱いまで、幅広く解説してきました。結論として、契約書の信頼性と法的有効性を確保するためには、契印に関する正確な知識と適切な実践が不可欠です。

契印は、単なる形式的な押印ではありません。複数枚にわたる契約書や袋とじされた契約書において、文書全体の改ざんやページの差し替えを防止し、その一体性と連続性を証明する極めて重要な役割を担っています。これは、将来的な契約トラブルや法的な紛争に発展した場合に、契約書の正当性を主張するための強力な証拠となるためです。例えば、重要な取引で契印が適切に押されていないと、後から「あのページは勝手に加えられたものだ」と主張されてしまい、契約内容の有効性が揺らぐ可能性があります。

また、契印と混同されやすい「割印」や、その他の印鑑との違いを明確に理解することも、正確な契約業務を行う上で欠かせません。それぞれの印鑑が持つ目的と、押印すべき場所・方法を把握しておくことで、誤った押印によるトラブルを未然に防ぐことができます。

さらに、現代のビジネスシーンでは、電子契約の普及により、契印の概念も変化しています。電子契約では、物理的な契印の代わりに「電子署名」と「タイムスタンプ」というデジタル技術が用いられ、改ざん防止と非改ざん証明の役割を果たします。これらの技術は、紙の契印以上に強固な証拠能力を持ち、業務効率化やコスト削減、セキュリティ向上といった多くのメリットをもたらします。

紙の契約書であれ、電子契約であれ、契約は当事者間の合意を明確にし、権利義務を定める重要な文書です。そのため、その信頼性を高めるための対策は常に講じられるべきです。

紙の契約書:基本に忠実な押印で安心を

紙の契約書における契印は、その押し方や位置が非常に重要です。各ページの綴じ目にまたがるように押す、袋とじ製本の場合は裏表紙の綴じ目(または全ての継ぎ目)に押す、といった基本的なルールを遵守することが、法的トラブルを回避する第一歩となります。

また、鮮明な印影を残すための事前準備(印鑑の手入れ、朱肉の状態確認、押印マットの使用)や、複数人で押印する際の順番や位置の調整も、スムーズかつ確実な押印のために不可欠です。もし押し間違いや失敗をしてしまった場合は、修正液や修正テープの使用は厳禁です。契約当事者全員と協議の上、再作成を検討するなど、適切な対処を行うようにしましょう。

これらのポイントを押さえることで、あなたの契約書はより強固なものとなり、将来的な紛争リスクを大幅に低減できるでしょう。

電子契約:新たな技術で契約業務を最適化

電子契約は、物理的な契印の手間を解消しつつ、その役割を電子署名とタイムスタンプという形でデジタル化することで、より高度な信頼性と証拠能力を実現します。ペーパーレス化によるコスト削減や業務効率化はもちろんのこと、改ざん検知能力の向上や紛失リスクの低減は、電子契約がもたらす大きなメリットです。

契約業務のデジタル化は、今後ますます加速することが予想されます。電子契約システムの導入を検討する際は、自社のニーズに合ったサービスを選定し、その法的有効性やセキュリティ対策について十分に理解を深めることが重要です。

最終的に、紙の契約書と電子契約のどちらを選択するにしても、重要なのは「契約内容が確かに合意され、その文書が改ざんされていないこと」を証明できる状態にしておくことです。契印はそのための重要な手段の一つであり、その知識と適切な運用は、ビジネスにおけるリスク管理の要となります。

この記事が、あなたの契約業務における「契印」に関する疑問を解消し、より安全で確実な契約締結の一助となれば幸いです。正確な知識を身につけ、実践することで、トラブルのない円滑なビジネス運営を目指しましょう。

よくある質問(FAQ)

契印と割印の違いは何ですか?

契印は、複数枚の契約書や袋とじされた契約書が、後から一部だけ差し替えられたり抜き取られたりするのを防ぎ、文書の連続性と一体性を証明するために押す印鑑です。一方、割印は、同じ内容の複数の書類(原本と控えなど)が相互に関連し、内容が同一であることを証明するために、それらの書類にまたがって押す印鑑です。つまり、契印は「文書内部の連続性」を保証し、割印は「文書間の同一性」を保証する点で異なります。

契印はすべてのページに押す必要がありますか?

はい、複数枚の契約書の場合、契印は基本的にすべてのページの見開き部分に、隣り合うページをまたぐように押すのが原則です。これにより、各ページが連続した一つの文書であることを証明し、ページの抜き取りや差し替えを防ぎます。例えば10ページある契約書なら、9か所に押すことになります。

袋とじ製本の場合の契印の押し方は?

袋とじ製本の場合、契印の押し方は主に2通りあります。最も一般的なのは、契約書の裏表紙と、袋とじの綴じ代部分にまたがるように押す方法です。より厳重にしたい場合は、表紙、各ページ、裏表紙の全ての袋とじの継ぎ目にそれぞれ押す方法もあります。いずれの場合も、製本された文書全体の一体性を証明することが目的です。

契約書に契印を押す際のコツは?

契印を鮮明かつ正確に押すためのコツはいくつかあります。まず、印鑑に欠けがないか、朱肉が適切に付いているかを確認し、必要であれば柔らかい布で印面をきれいにしましょう。また、適度な弾力性のある押印マット(捺印マット)を使用すると、ムラなく鮮明な印影が残せます。複数人で押す場合は、お互いの印影が重ならないよう、押す順番と位置を事前に決めておくとスムーズです。もし押し間違えても、修正液や修正テープは使わず、関係者全員で協議の上、契約書を再作成するのが最も確実です。

まとめ:契約書は正しい契印でトラブル回避!

本記事では、契約書の「契印」について、以下の点を詳しく解説しました。

- 契印は、複数枚の契約書や袋とじされた文書の改ざん・差し替えを防ぎ、一体性と連続性を証明するための重要な押印です。

- 割印は複数文書間の同一性を証明する点で契印とは異なります。訂正印、捨印、消印など他の印鑑の役割も理解が重要です。

- 紙の契約書では、各ページの綴じ目や袋とじの継ぎ目に、当事者全員が鮮明に押すのが正しい方法です。事前の準備と、複数人で押す際の調整、そして押し間違い時の適切な対処法が求められます。

- 電子契約では、物理的な契印の代わりに「電子署名」と「タイムスタンプ」がその役割を担い、改ざん防止と法的有効性を担保します。

紙・電子問わず、契約書は内容が合意され、改ざんされていないことを証明できる状態にすることが不可欠です。本記事で得た知識を活かし、安全で確実な契約締結を目指しましょう。もし電子契約の導入を検討されているなら、信頼できる電子契約サービスを比較検討し、その機能や法的有効性について詳しく確認することをおすすめします。